http://www.gmw.cn/xueshu/2012-02/20/content_3610651.htm

發(fā)布時間:

來源:光明日報 作者:曾偉明

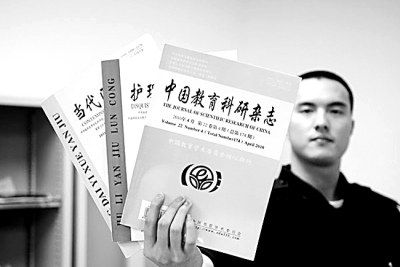

辦案人員在展示查處的部分非法期刊。新華社記者王暉余 攝

編者按

黨的十七屆六中全會通過的《中共中央關(guān)于深化文化體制改革推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮若干重大問題的決定》(以下簡稱《決定》),提出了我國文化體制改革的根本任務(wù)、發(fā)展目標(biāo)、必須遵循的原則等,提出到2020年努力建設(shè)社會主義文化強國的文化改革發(fā)展的具體要求。

我國當(dāng)今共有6000多家學(xué)術(shù)期刊,一直以來對繁榮學(xué)術(shù)、傳播科學(xué)文化知識、促進生產(chǎn)力方面起了巨大的作用,但是長期以來也產(chǎn)生了學(xué)術(shù)腐敗、道德失范、評價失真等不符合社會主義先進文化發(fā)展的問題。今天編發(fā)的這篇文章針對我國學(xué)術(shù)期刊存在的種種問題,提出學(xué)術(shù)期刊應(yīng)把學(xué)習(xí)貫徹《決定》精神作為當(dāng)前重大而緊迫的政治任務(wù),從國家發(fā)展的大局出發(fā),提高對文化體制改革意義的正確認識,將思想統(tǒng)一到《決定》精神上來,增強貫徹《決定》、積極投身文化體制改革的自覺性,以《決定》為指針,結(jié)合工作實際,深入思考學(xué)術(shù)期刊發(fā)展的戰(zhàn)略、模式、體制機制等問題,積極改革和發(fā)展學(xué)術(shù)期刊,促進社會主義文化大繁榮。

提升學(xué)術(shù)誠信吸引高端論文

《決定》指出:加強職業(yè)道德建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。文化工作者要成為優(yōu)秀文化的生產(chǎn)者和傳播者,必須加強自身修養(yǎng),做道德品行和人格操守的示范者。《決定》還指出:把誠信建設(shè)擺在突出位置,大力推進政務(wù)誠信、商務(wù)誠信、社會誠信和司法公信建設(shè),抓緊建立健全覆蓋全社會的征信系統(tǒng),加大對失信行為懲戒力度,在全社會廣泛營造守信光榮、失信可恥的氛圍。完善文化產(chǎn)品評價體系和激勵機制。

學(xué)術(shù)領(lǐng)域的道德失范、誠信缺失是當(dāng)今社會道德失范和誠信缺失的重要表現(xiàn)之一,而學(xué)術(shù)領(lǐng)域作為社會文化的金字塔頂端部分,對全社會的輻射影響巨大。要通過對學(xué)術(shù)不端懲戒問題的解決,讓學(xué)術(shù)誠信建設(shè)與整個社會的誠信建設(shè)有機結(jié)合。為此,應(yīng)從以下兩個方面入手:其一,大力弘揚科學(xué)道德。學(xué)術(shù)期刊由于對很大一部分學(xué)術(shù)成果的問世擁有最終裁決權(quán),實際上是從某一方位某一層面操控著整個學(xué)術(shù)生態(tài)環(huán)境。弘揚科學(xué)道德是學(xué)術(shù)期刊義不容辭的責(zé)任與義務(wù)。其二,加強編輯行業(yè)自律。以其昏昏,何以使人昭昭?其身不正,何能正人?

科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力。中國要強大要崛起,需要中國學(xué)術(shù)自主持續(xù)發(fā)展,需要鑄造發(fā)行自己的學(xué)術(shù)硬通貨。為了創(chuàng)建國際科學(xué)大刊,需要時間和堅持,從管理體系、辦刊模式、體制機制、辦刊隊伍和建立新型學(xué)術(shù)管理體系等方面進行一系列改革,以形成中國學(xué)術(shù)期刊發(fā)展的良好環(huán)境和格局,努力探索出符合中國國情、國際發(fā)展趨勢和高水平學(xué)術(shù)期刊辦刊規(guī)律的辦刊道路。一是有關(guān)部門應(yīng)制定有利于中國學(xué)術(shù)期刊發(fā)展的科研評價體系;二是倡導(dǎo)在中國學(xué)術(shù)期刊首發(fā)國家重大學(xué)術(shù)投入的研究成果,展示“973”計劃、“863”計劃、國家科技專項、重大和重點自然科學(xué)基金以及重要學(xué)術(shù)人才計劃等的重要成果;三是加大辦刊投入,積極探索我國學(xué)術(shù)期刊開放獲取模式,加快期刊編輯、發(fā)布、利用、評價的網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)。

嘗試新的數(shù)字出版模式

《決定》指出:科技創(chuàng)新是文化發(fā)展的重要引擎。要發(fā)揮文化和科技相互促進的作用,深入實施科技帶動戰(zhàn)略,增強自主創(chuàng)新能力。這主要是針對大眾傳媒而言,但數(shù)字化轉(zhuǎn)型和擴大學(xué)術(shù)期刊的有效覆蓋面也同樣重要。學(xué)術(shù)期刊的數(shù)字化,不僅是學(xué)術(shù)信息傳播的需要,也是學(xué)術(shù)期刊的一種盈利途徑。

學(xué)術(shù)期刊要樹立全新的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展理念,使整個編輯出版過程實現(xiàn)數(shù)字化,才能發(fā)揮學(xué)術(shù)期刊的數(shù)字化優(yōu)勢,這是信息時代網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的必然趨勢。嚴格來說,目前我國學(xué)術(shù)期刊的數(shù)字化只實現(xiàn)了期刊傳播的數(shù)字化,約稿、審稿、編輯出版等主要過程還停留在傳統(tǒng)的工作方式階段。應(yīng)充分發(fā)揮虛擬編輯的功能,一方面變革編輯模式,實行在線的編、審、校,從傳統(tǒng)的編輯方式中解脫出來,投入到期刊的創(chuàng)意、選題策劃和深入到研究課題中去;另一方面,使編輯出版的學(xué)術(shù)期刊從靜態(tài)的文字、圖表向動態(tài)的文字、畫面等多媒體形式轉(zhuǎn)變,向多媒體方向發(fā)展。目前應(yīng)兼顧網(wǎng)絡(luò)版和印刷版之間的關(guān)系,以順利實現(xiàn)學(xué)術(shù)期刊由印刷版的數(shù)字化向網(wǎng)絡(luò)型期刊的轉(zhuǎn)變,并積極探索在線出版等新方式。

構(gòu)建健康可持續(xù)發(fā)展的數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)鏈。學(xué)術(shù)期刊產(chǎn)業(yè)鏈共贏合作模式符合產(chǎn)業(yè)分工和效率的原則,我們應(yīng)該尋求一系列互為基礎(chǔ)、相互依存的上下游鏈條關(guān)系, 走出委托與代理關(guān)系, 向著價值統(tǒng)一體方向發(fā)展。要權(quán)衡各方的利益,尋找到一個公平的、雙方能夠接受的條件,構(gòu)建健康合理的數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)鏈,實現(xiàn)新的市場和技術(shù)環(huán)境下的數(shù)字出版與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)行業(yè)的雙贏。此外,應(yīng)該在重視保護自己版權(quán)利益的基礎(chǔ)上,帶頭尊重和保護作者的版權(quán),讓作者加入分享機制,如此,這個產(chǎn)業(yè)鏈才真正是完整可持續(xù)發(fā)展的。

探求體制改革發(fā)展新路

《決定》指出:深化國有文化單位改革。科學(xué)界定文化單位性質(zhì)和功能,區(qū)別對待、分類指導(dǎo),循序漸進、逐步推開,推進一般國有文藝院團、非時政類報刊社、新聞網(wǎng)站轉(zhuǎn)企改制,拓展出版、發(fā)行、影視企業(yè)改革成果,加快公司制股份制改造,完善法人治理結(jié)構(gòu),形成符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求、體現(xiàn)文化企業(yè)特點的資產(chǎn)組織形式和經(jīng)營管理模式。

我國有63.3%的學(xué)術(shù)期刊編輯部為非獨立法人,從機構(gòu)設(shè)置和人事關(guān)系上隸屬于某一科研院所、學(xué)會協(xié)會、高校或其他企事業(yè)單位。由此,有觀點認為:學(xué)術(shù)期刊生存基礎(chǔ)薄弱,也缺乏合理的運營機制,并不具備直接轉(zhuǎn)企改制的條件,似乎是可以遠離改革而安然于現(xiàn)有的出版模式之下。但是我們要認真領(lǐng)會中央精神,期刊出版體制改革的方向沒有變化,只是改革的路徑和思路有所調(diào)整——將對期刊的改革轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦虺霭鎲挝坏母母铩?/SPAN>

由此,學(xué)術(shù)期刊不能坐等皇糧,應(yīng)該爭取主動,進行積極的深入思考與探索:在學(xué)術(shù)期刊改制過程中,能否在現(xiàn)有體制環(huán)境下,在以下幾個方面實現(xiàn)突破——

實現(xiàn)市場化:以需求為導(dǎo)向、以競爭為手段,實現(xiàn)科技期刊出版資源的充分、合理、高效配置。

經(jīng)營集約化:跨地區(qū)、跨部門的重組、組建學(xué)術(shù)期刊出版集團,進行資源整合,甚至是上市。

品牌資本化:主辦單位將學(xué)術(shù)期刊的品牌資本化,以資本入股的形式組成一個新的股份制的具有法人資格的出版單位,通過資本控制學(xué)術(shù)期刊的出版。

形式多元化:學(xué)會和科研院所本來就是學(xué)術(shù)期刊出版的主體,商業(yè)出版只是出版形式的一種。非營利的學(xué)術(shù)期刊出版單位,也不應(yīng)該排斥與商業(yè)出版機構(gòu)開展合作出版或者委托出版。

加強對新興反抄襲系統(tǒng)監(jiān)管

對目前流行的反抄襲系統(tǒng)絕不能放任自流,要進行研究、規(guī)范,防止操作過程中出現(xiàn)的“異化”,以凈化學(xué)術(shù)空氣、防止學(xué)術(shù)腐敗,促進社會誠信。

應(yīng)增加投入,對反抄襲系統(tǒng)核心技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)進行攻關(guān),以計算機人工智能先進技術(shù)為支撐,改變原先那種將論文與數(shù)據(jù)庫存儲資料“機械化”的對比,把反抄襲系統(tǒng)檢測水平提升到一個新層面。在檢索源(數(shù)據(jù)庫儲存的資料)方面,也要進一步做大、做全,如利用數(shù)字圖書館把書籍方面的內(nèi)容都收錄進來,力求全覆蓋、無遺漏。

要加強對反抄襲系統(tǒng)適用主體的監(jiān)控與管理。應(yīng)按照我國侵權(quán)責(zé)任法的規(guī)定,嚴厲打擊利用反抄襲系統(tǒng)進行斂財?shù)男袨椋笄謾?quán)人停止侵權(quán)等違法行為,作出行政處罰,對于侵權(quán)牟利數(shù)額特別巨大的,要追究刑事責(zé)任。

筆者建議,以社會信用體系建設(shè)為契機,對現(xiàn)有的反抄襲系統(tǒng)進行整合,成立一個面向全國的公益性反抄襲中心;組織專家論證,制定統(tǒng)一的國家或行業(yè)技術(shù)標(biāo)準,使反抄襲中心規(guī)范化運作,把反抄襲認定作為一種公共產(chǎn)品進行提供,在全國統(tǒng)一使用。并以此為統(tǒng)一平臺,對相關(guān)科研人員的信用信息進行整合,建立覆蓋全國科研人員的統(tǒng)一的科研信用檔案,實現(xiàn)對失信行為的監(jiān)管。

(作者單位:江西理工大學(xué))